La leçon d’allemand - Siegfried Lenz - Traduit de l’allemand par Bernard Kreiss - Editions Robert Laffont

Il y a un bénéfice avec les versions poche des romans, en plus de leurs prix réduits, elles sont là pour réparer des oublis et nous donner une seconde chance, j’ai saisi cette chance au vol et c’était un superbe cadeau.

Enfermé dans un centre pour délinquants Siggi Jepsen doit faire un devoir d’allemand dont le sujet « les joies du devoir » lui semble familier. Il a des choses à dire, il essaye de faire appel à ses souvenirs "Rassemblant alors toutes mes forces, je déblayai pour ainsi dire les ornières qui sillonnaient la plaine de ma mémoire et en retirai toutes les scories pour ne garder de ce bric-à-brac que l’essentiel ". Mais il s’est avère incapable d’écrire tellement les mots se pressent, tellement il est urgent pour lui de dire ce qu’il a vu, vécu, et en quoi tout cela touche de près le sujet du devoir.

Ecrasé par ce trop plein, il rend un cahier vide. La punition ne tarde pas, il doit coûte que coûte faire ce devoir; l’enseignant n’a pas compris, "il refusa de croire qu'on pût avoir tant de mal à commencer, il ne put se faire à l'idée que l'ancre du souvenir n'eût trouvé prise nulle part, qu'elle n'eût fait que bringuebaler et traîner au fond des eaux profondes en soulevant tout au plus des nuages de vase mais sans faire jamais place au calme, au repos indispensables quand on veut lancer un filet sur le passé. "

Enfermé jusqu’à ce que devoir s’en suive Siggi va enfin écrire et raconter son histoire "Je me transportai directement à Bleekenwarf ou Max Ludwig Nansen m’attendait avec son œil gris et son air malicieux pour m’aider à filtrer mes souvenirs "

1943 dans une région de terre et d’eau à l’embouchure de l’Elbe. Deux personnages dominent le roman, Jens le père de Siggi, policier respectueux de l’ordre et Max Ludwig Nansen artiste peintre qui se voit traité de peintre dégénéré et notifier par les nazis l’interdiction de peindre.

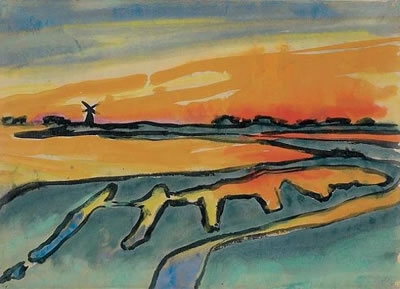

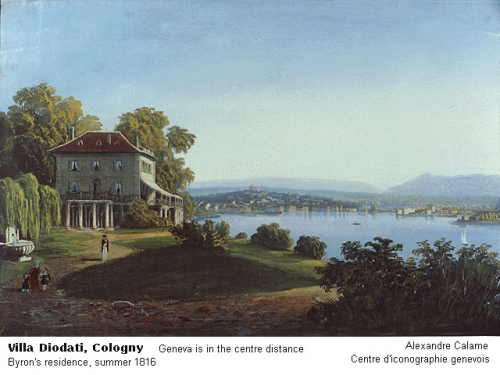

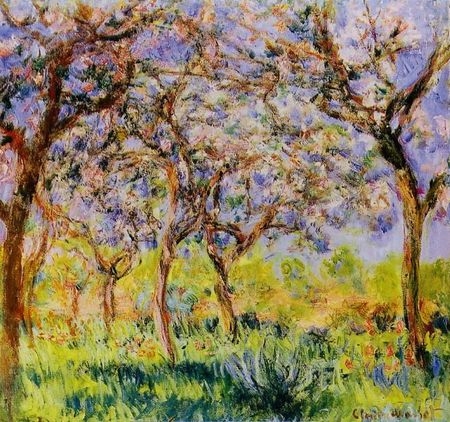

Tableau d'Emil Nolde

Max est l’ami de Jens à qui il a sauvé la vie autrefois, mais il est aussi attaché à Siggi, l’enfant passe de longues heures à le regarder peindre, lorsque Jens par « devoir » doit surveiller le peintre, signaler tout manquement à l’interdiction qui lui a été faite, c’est Siggi qu’il charge d’espionner. Il y a aussi Klaas le frère aîné qui est à l’hôpital, et Hilke la soeur amoureuse d’Addi accordéoniste épileptique.

Des liens vont se nouer, d’autres être rompus à jamais, Siggi et tout le village seront témoins du sens du devoir du policier Jens Jepsen qui veut montrer à tous que l’obéissance aux ordres est supérieure à l’amitié et peut se transformer en obéissance aveugle.

C’est un récit ample, où la nature est omniprésente, les digues et les moulins, les chemins creux et les canaux, les tempêtes, les couleurs du ciel et le jeu des nuages sont des personnages du roman. Et bien sûre le vent " Mais peut-on parler de vent : ce souffle du nord-ouest se lançait rageusement à l’assaut des fermes, des haies, des rangées d’arbres ; ses charges tumultueuses, ses embuscades mettaient à rude épreuve la résistance de toute chose et façonnaient le paysage à leur image : un paysage noir et venteux, tordu, échevelé et plein de significations ambiguës "

L’auteur utilise les retours en arrière mais aussi des interruptions dans le récit comme pour nous donner le temps de reprendre haleine et de nous interroger sur ce qui se passe. Certains personnages sont abandonnés à leur sort sans que l’on sache immédiatement ce qu’ils deviennent et notre inquiétude nous fait avancer fébrilement dans la lecture.

l’intrigue s’inspire de la biographie de Emil Nolde peintre mais l’auteur par cette ressemblance veut aussi rendre justice à tous les artistes persécutés et victimes d’oppression.

Roman magnifique et profond, d’une force rare, l’auteur pénétré de la conviction que l'écrivain a un rôle moral à jouer et que la fiction romanesque peut constituer un biais pour comprendre l'histoire et le monde, a donné là un texte à la hauteur de son ambition.

Faites une place à ce livre dans votre bibliothèque

L’

Elle s’appelle

Elle s’appelle